50代で宅建試験に挑戦しようと考えている方の中には、

「50代から宅建なんて、もう遅いんじゃない?」

「今さら勉強しても、若い人には勝てないよ」

と不安やあきらめを感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、年齢を重ねるにつれて、記憶力や集中力に不安を感じることもあるでしょう。

新しいことに挑戦することへの不安もあるかもしれません。

でも、大丈夫です!50代からでも、宅建試験に合格することは十分に可能です。

この記事では、50代が宅建に合格するための具体的な勉強法やポイント、合格後のキャリアパスなどを詳しく解説しています。

50代で宅建試験にチャレンジし合格した筆者の経験談も紹介しています。

この記事を読めば、50代からの宅建挑戦への不安が解消され、「自分にもできる!」と前向きな気持ちになれるはずです。

さあ、宅建合格への第一歩を踏み出しましょう!

この記事を書いた人

- 大学卒業後、都市計画コンサルタントへ就職

- 2年後、地方公務員(県庁)建築職へ転職

- 26年間勤めた公務員を51歳のときに早期退職し、1年間はフリーランスとして活動。その時に宅建を取得。

- 現在は民間企業へ転職。リモートワークを取り入れながら、自分の時間を確保し副業にも挑戦中

この記事を読んでわかること

- 50代が宅建を取得するメリット

- 50代が宅建に合格するために必要なこと

- 50代におすすめの宅建勉強法

50代の宅建の合格率

宅建士試験の資格学校「アガルートアカデミー」によると、令和5年度の宅建試験における50代の合格率は15.0%でした。これは、全体の合格率18.6%を下回りますが、大差はないと言える数字ではないでしょうか。

このデータからわかるように、50代だからといって宅建試験に合格できないわけではありません。

年齢を理由に諦めるのではなく、50代ならではの強みを活かして、合格をめざしましょう。

十分に合格可能圏内です!

50代が宅建に合格するために必要なこと

50代が宅建試験に合格するためには、年齢や体力、生活スタイルなどを考慮した上で、自分に合った学習戦略を立てることが重要です。若い頃と同じような学習方法では、思うように成果が出ない可能性もあります。

僕の受験経験をふまえ、50代が宅建に合格するために必要なことを解説していきます。

- 50代という年齢を自覚する

- 勉強時間を確保する

- モチベーションの維持

- 家族や周囲の協力

50代という年齢を自覚する

まず大切なのは、50代という年齢を自覚することです。

若い頃に比べて、記憶力や集中力が低下していると感じる方もいるでしょう。

大学受験や高校受験から30年以上経った今、「あの頃と同じように勉強できる」と思ってはいけません。

しかし、落ち込む必要はありません。年齢を重ねたからこその強みもあります。

50代は、20代や30代に比べて、社会経験や人生経験が豊富です。実際に住宅を購入したり賃貸契約したりして、不動産取引に関する法律や税金のことをいつの間にか知っている場合があります。

50代の症状と言える以下のこと

- 記憶力が悪い

- すぐに気が散る

- すぐに忘れる

- 老眼で小さい字は読めない

まずはこれらを受け入れることから始めましょう!

勉強時間を確保する

当たり前のことですが、勉強時間の確保が最も重要です。

50代は、仕事や家庭で忙しい毎日を送っている方が多いでしょう。そのため、勉強時間の確保が難しく、つい「効率重視」で短時間の学習になってしまうことがあります。

しかし、それは「勉強したつもり」になっているだけで、実際には知識が身についていない可能性があります。

「効率的」ではなく、単に「勉強時間が足りていない」状態ですね。

勉強時間を確保するには、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間を活用しましょう。テキストやスマートフォンで宅建のアプリを見るだけでも、学習効果はあります。

また、早朝や就寝前の時間を有効活用するのも良いでしょう。朝は、脳が活性化しているため、記憶力や集中力が高まっています。夜は、寝る前に学習した内容が寝ている間に記憶に定着しやすいと言われています。

自分の生活スタイルにあわせて、最低限の勉強時間は確保するようにしましょう。

モチベーションの維持

長期間にわたる勉強では、モチベーションを維持するのが難しいこともあります。

「別に宅建取らなくてもいいか!」

「来年でもいいか!」

と頭をよぎることもあるでしょう。でも、その考えが合格を遠ざけます!

大学受験や高校受験のとき、「来年でもいいか!」なんて一度も考えたことがなかったですよね!

最大限努力したはずです。宅建も同じですね。

モチベーションが下がったときは、例えば、宅建の勉強会に参加したり、オンラインコミュニティに参加したりすることで、情報交換ができ、互いに励まし合うことができます。

宅建のYouTubeを見て「みんな頑張ってるから、自分も頑張ろう!」と思うのもいいですね!

家族や周囲の方の協力

家族や周囲の方の理解と協力も、合格には欠かせません。

学習時間を確保するために、家族とのお出かけを制限したり、家事の分担をお願いしたりすることもあるでしょう。

しかし、「家族に迷惑をかけている」という意識が、「最短で合格しなければ!」という強い意志につながります。

家族や周囲の応援は、精神的な支えとなり、モチベーションの維持にもつながります。

その思いに応えるためにも、最短での合格をめざしましょう!

50代向け!宅建合格をつかむための3つの勉強法

50代が宅建試験に合格するためには、やみくもに勉強するのではなく、ご自身の状況や学習スタイルに合わせた最適な勉強法を選ぶことが大切です。

ここでは、代表的な3つの勉強法(通信講座、予備校、独学)について解説します。

どの勉強法がいいか迷われている場合は、通信講座をおすすめします。費用は比較的安くつきますし、合格実績にもとづくカリキュラムが用意されていて、途中で挫折する可能性が少ないからです。

詳しくは以下で比較してみてください。

通信講座

通信講座は、自宅で自分のペースで学習できるのが最大のメリットです。時間や場所に縛られず、仕事や家事の合間にも学習を進められます。

予備校と通信講座は似ている部分もありますが、学習環境やサポート体制に違いがあります。

通信講座のメリット

- 決まった時間に通う必要がなく、自分のペースで好きな時間に勉強できる。

- 費用が比較的安い(数万円~)

- 教材が充実しており、テキストや問題集を自分で選ぶ必要がない。

- 学校が近くになくても受講できる。

通信講座のデメリット

- 学習スケジュールを自分で管理する必要がある。

- モチベーションの維持が難しい場合がある

- 質問や相談がやりにくい場合がある

費用と選び方

通信講座の費用は、教材の内容やサポート体制によって異なりますが、数万円程度の講座が多いです。

通信講座を選ぶ際には、以下のポイントを比較検討しましょう。

- テキストや問題集の内容がわかりやすいか

- 質問や相談対応などのサポート体制が充実しているか

- 受講料が無理なく支払える範囲か

- 合格実績が高いか

サンプル教材を取り寄せたり、無料体験講座を受講したりして、自分に合った講座を選びましょう。

予備校

予備校は、学校に通ってリアルタイムで講義を受講するものです。疑問点をその場で質問できますし、宅建合格をめざす受講生が身近にいるためモチベーションが維持しやすいのも特徴です。

予備校のメリット

- リアルタイムで質の高い講義を受けられる

- 疑問点をその場で質問できる

- 他の受講生の顔が見えるので集中力が高まる

- 学習計画を立てやすく、意思の弱い人にも向いている

予備校のデメリット

- 費用が高い

- 通学の手間がかかる

- 授業のスケジュールに合わせる必要がある

費用と選び方

予備校の費用は、10万円〜20万円程度が一般的ですが、コースや受講期間によって異なります。

予備校を選ぶ際には、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 合格実績が高いか

- 自分のレベルにあった知識を習得できるカリキュラムか

- 質問や相談対応などのサポート体制が充実しているか

- 自宅や職場から通いやすい場所にあるか

体験授業に参加したり、資料請求をしたりして、自分に合った予備校を選びましょう。

独学

独学は、最も費用を抑えられる勉強法です。自由に教材を選べ自分のペースで学習できますが、挫折しやすいため、強い意志が必要となります。

宅建試験は難化していますが、独学でも合格を狙うことは十分可能です。

独学のメリット

- 費用が安い

- 自分のペースで勉強できるため、仕事や家庭との両立がしやすい

- 自由に教材を選べる

通学のデメリット

- 知識が身に付いているか判断しにくい

- 法改正などの情報収集を自分で行う必要がある

- 質問や相談ができない

- 学習計画を自分で立てる必要がある

- 挫折しやすいため、強い意思が必要

費用と気をつけるポイント

独学の場合、テキスト代程度の最小限の費用で済みます。テキストや問題集は何冊も買う必要がなく、同じ問題集を何周もやり込むほうがいいので、数千円程度で済む場合が多いです。

独学でやる場合には、以下のポイントに気をつけましょう。

- テキストは見やすくて、勉強が続けられそうなものを選ぶ

- 問題集は 過去問を中心としたもので、解説がわかりやすいものを選ぶ

- 「合格するぞ」という強い意志を持ち続ける

50代が最短で合格するためのポイント

50代が宅建に最短で合格するためには、50代ならではのポイントを押さえた学習が必要です。

ここでは、合格に近づくための学習方法などについて解説します。

- 「若いころと違う」前提で学習する

- モチベーション維持の方法

- 試験直前は時間を計って過去問を解く

- 最新の試験情報・法改正の確認方法

- オンライン学習への不安解消と活用方法

「若いころとは違う」前提で学習する

50代になると若いころと違って、記憶力が悪く、覚えたこともすぐに忘れると感じる方は多いでしょう。

僕もそうでした。

そのため、繰り返し繰り返しテキストを読み、問題集で過去問を何周も解く必要があります。

例えば、テキストを5ページ読み進めたら、一度テキストを閉じて何が書かれていたか復唱してみましょう。

思いのほか覚えていないものです。忘れる以前の問題ですね。

覚えていないところはテキストで覚え直します。5ページ完璧に覚えたら、やっと次に進みます。これを繰り返すことで記憶に定着していきます。

問題集は試験日までに最低5周はやりましょう。

5周もやると、完璧に解ける問題といつも間違える問題がハッキリします。試験直前は、完璧に解ける問題は放っておいても大丈夫なので、いつも間違える問題に絞って見直すことができます。

こうして考えるとかなりの時間が必要になりますね。

「若いころと違って時間もかかる」ことを意識して勉強を進めていきましょう。

モチベーション維持の方法

モチベーションを維持するためには、「なぜ宅建を取得したいのか」その目的をハッキリさせることが大切です。

- 不動産業界へ転職するため

- 将来の独立開業のため

- 副業で宅建資格があると有利

などいろいろあると思います。

仮に「会社から言われて受験する」のだとしても、「資格手当をもらって年収を上げる」という目的に変換すれば、学習意欲も高まります。

また、目標を達成したときのご褒美をあらかじめ設定しておくのも、モチベーション維持に効果的です。

「模試で8割取れたら欲しかったものを買う」「合格したら旅行に行く」など、自分へのご褒美を用意することで、学習のモチベーションを高められます。

試験直前は時間を計って過去問を解く

問題集を3周ほど解き、ある程度知識が身についてきたら、時間を計って過去問を解く練習をしましょう。

時間をかけたら解ける問題でも、試験本番では時間制限があるため、焦ってミスすることもあります。

宅建試験の制限時間は120分で、問題数は50問です。(5問免除の方は110分で45問)

1問あたり2分24秒ですね。

5問を12分で解くなど、短い時間で区切って練習するのもいいでしょう。

本番同様の緊張感をもって時間を意識することで、問題を解くスピードが上がり、本番での焦りを防ぐことにつながります。

最新の試験情報・法改正の確認方法

宅建試験は、毎年のように法改正が行われます。そのため、常に最新の情報を入手し、学習内容に反映させる必要があります。

最新の試験情報や法改正の情報は、宅建試験の公式サイトや予備校のホームページなどで確認できます。

さらに、宅建試験の情報をYouTubeで配信している人も最近多いので、そのチャンネルを見ても効果的です。

独学の場合、市販のテキストや問題集は最新版を選ぶようにしましょう。

情報収集を怠らず、常に最新の情報に基づいて学習を進めることが大切です。

オンライン学習への不安解消と活用方法

近年、オンライン学習が普及していますが、50代の中には、オンライン学習に不安を感じる方もいるかもしれません。

オンライン学習は、時間や場所を選ばずに学習できるのがメリットです。しかし、パソコンやインターネットの操作に慣れていないと、スムーズに学習を進められないこともあります。

オンライン学習に不安がある場合は、無料体験講座を受講してみるのがおすすめです。

多くの通信講座では、無料体験講座を提供しています。

実際に体験してみることで、オンライン学習の雰囲気や操作方法を把握できます。

50代が宅建を取得するメリット

50代が宅建を取得することには、多くのメリットがあります。ここでは、代表的なメリットについて紹介します。

- 転職や副業に有利

- 収入アップの可能性

- 自己肯定感の向上

転職や副業に有利

宅建は、不動産業界だけではなく金融や建設など幅広い業界で必要とされている資格です。

長年働いてきた社会経験に宅建資格をプラスすることで、キャリアチェンジの選択肢が大幅に増えることでしょう。

また、最近は副業を認める企業が増えています。宅建の資格を活かして、不動産会社でパートタイムやアルバイトとして働くことも可能です。

同様に、不動産特化ライターとして記事執筆をする場合にも、宅建資格は大いに役立ってくれるでしょう。

収入アップの可能性

宅建資格を持つことで、収入アップの道が大きく開けます。

1つ目は資格手当です。

不動産業界では、宅建資格保有者に対して資格手当を支給する企業が少なくありません。

毎月の給与にプラスされることで着実に収入を増やせます。

2つ目は副業の可能性です。

宅建資格は副業で収入を得るための強力な武器となります。例えば、週末に不動産会社でパートとして働いたり、不動産の知識を活かして、コンサルティングや賃貸物件の管理などもできます。

宅建資格は本業での収入アップだけではなく、副業による収入増も期待できる魅力的な資格です。

自己肯定感の向上

宅建を取得すると自己肯定感が高まります。

難関資格である宅建に合格することで、自分の能力と可能性を再確認できますし、何より50代という年齢で国家資格を取得することは大きな自信につながります。

「やればできる」という自信は、その後の人生においても、さまざまな場面でプラスに働くでしょう。

宅建資格を活かしたキャリアパスと将来展望

宅建資格を取得することで、どのようなキャリアパスが広がるのでしょうか。

ここでは、具体的なキャリアパスや将来展望について解説します。

- 資格取得後のキャリアパス(不動産業界・その他業界)

- ダブルライセンスの検討(建築士やFPなど)

- 定年後の働き方の選択肢

資格取得後のキャリアパス(不動産業界・その他業界)

宅建資格は、不動産業界で働く上で非常に有利な資格です。不動産会社への転職はもちろん、賃貸管理会社や不動産デベロッパーなど幅広い選択肢があります。

不動産業界以外でも、金融業界や建設業界など宅建の知識を活かせる場面は少なくありません。

例えば、銀行の融資担当者や建設会社の営業担当者など、不動産に関する知識が求められる職種は多くあります。

ダブルライセンスの検討(建築士やFPなど)

宅建と相性の良い資格を合わせて取得することで、さらにキャリアアップの可能性が広がります。

例えば、建築士やマンション管理士、FP(ファイナンシャルプランナー)など、不動産関連の資格との組み合わせが考えられます。

これらの資格を合わせて取得することで、より専門性の高い仕事に携わることができ、収入アップにもつながる可能性があります。

定年後の働き方の選択肢

宅建資格は、定年後の働き方の選択肢を広げてくれます。不動産会社で再就職するだけでなく、独立開業したり、フリーランスとして活躍したりすることも可能です。

自分のペースで仕事ができ、時間や場所に縛られない働き方ができるため、セカンドライフを充実させたい方にもおすすめです。

50代で宅建に合格した筆者の体験談

ここでは、筆者が50代で宅建試験に合格した体験談をご紹介します。

挑戦のきっかけ

僕が宅建試験に挑戦しようと思ったきっかけは、51歳で公務員を早期退職したあと、Webライターとしての新たなキャリアに興味があったからです。

専門分野に詳しい特化ライターのほうが報酬が高いと聞き、不動産特化ライターをめざすことにしました。

そのためには、宅建が大きな武器になると考えたのです。

僕の勉強法(独学)

僕は独学で勉強し、宅建試験に合格しました。

以下に僕の勉強法を紹介します。

「インプット(暗記)して、少し時間をあけてからアウトプット(思い出す)する」

の繰り返しです。

インプット(テキストを暗記)

テキストを声に出して読みます。

淡々と読むのではなく、誰かに教えてあげるイメージで、時には一人突っ込みを入れながら覚えました。

目で見て、声に出して、耳で聞いて記憶する方法が僕に合っているようです。

書く必要がないので、手が疲れず、効率よく進められます。

ちなみに僕が使っていたテキストは「らくらく宅建塾(宅建学院)」です。

「独学者のバイブル」と言われているほどのテキストで、「苦労して受かりたい方にはおすすめできません。ラクに受かりたい方だけどうぞ」という言葉に惹かれました。テキストはこの1冊で十分でした。

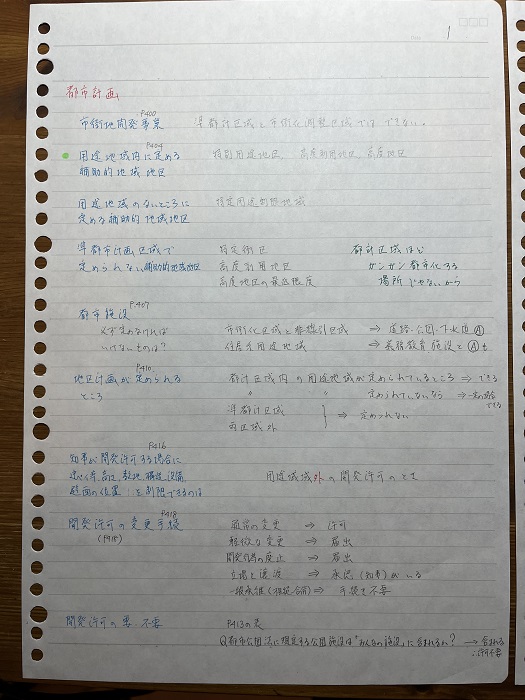

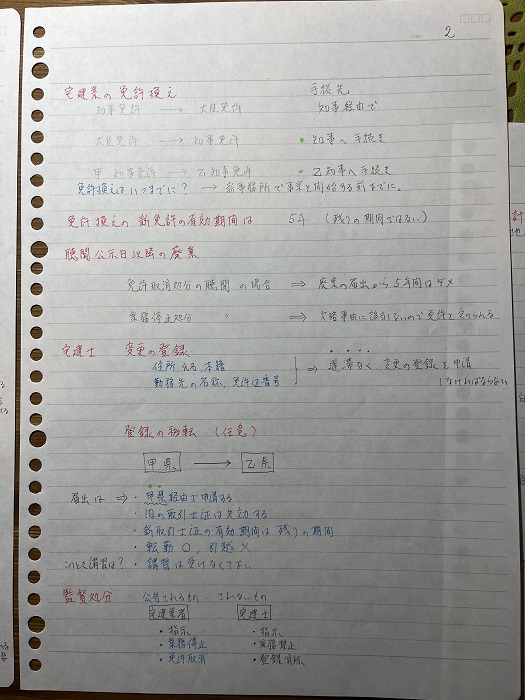

どうしても覚えられないもの

覚えられなかったり、毎回間違うところはノートにまとめ、「わかってないノート」を作りました。下の写真がそれです。

50代になると一度で覚えるのがむずかしくなります。覚える工夫をして粘り強く繰り返し勉強することが大切だと実感しました。

ちなみに、「わかってないノート」は16ページにもなりました

アウトプット(思い出すとき)

テキストで暗記したことが、確実に覚えられているかを確認するために、僕は次のような方法を使っていました。

- テキストを読んでから30分ほど時間をおく

- 覚えた内容を声に出して言ってみる(トイレやお風呂でも実践)

- 思い出せないことがあれば、思い出すまで考える

- どうしても思い出せない場合は、テキストを見直したり、「わかってないノート」に書き込んだりして覚える

インプットとアウトプットを繰り返すことで、記憶に定着させていました。

勉強期間

僕の勉強期間は約5ヶ月です。当時の学習状況について時系列で紹介します。

令和5年5月ごろ

テキストと問題集を買ったのが、ゴールデンウィーク明け。

この頃は、テキストと問題集を放置する毎日。5月~7月頃の勉強時間は週4時間程度でした。ほとんど勉強していません。

令和5年8月ごろ

少しやる気になり、テキストを暗記して問題集を解くように。勉強時間で言うと週6時間程度です。まだまだ勉強時間は足りていませんでした。

令和5年9月ごろ

「ヤバい」と焦り出し、本気になったのがこの頃です。勉強時間は週15時間ほどです。少しは増えましたが、まだまだ十分ではありません。

令和5年10月ごろ

試験が近づくころには、宅建のことしか考えないようにしていました。勉強時間は週20時間ほどでした。一日中、民法や宅建業法のことを考えていた感じです。

僕は集中力が長く続かないタイプなので、長期間の勉強は向いていません。5月から少しずつ勉強を始めましたが、なかなか集中できませんでした。試験直前にピークをもっていく短期集中型の学習スタイルが僕には合っていたようです。

独学で失敗したこと

僕がやった致命的な失敗は、法改正の勉強を全くやらなかったことです。

過去問中心の勉強をしていたので、法改正に関する問題に触れる機会がありませんでした。今思えば当たり前のことですが、当時は全く気づいてなかったですね。

試験当日に会場で予備校が配布していた「最終チェック項目」と書かれた小冊子を見て愕然としました。

「超重要!法改正点」というタイトルで6ページにわたってポイントが整理されていたのです。

「ヤバい!やってない!」 変な汗が噴き出してきたことは忘れられません。

試験開始までの1時間で必死に覚えようとしましたが、焦りと緊張で全く集中できませんでした。

通信講座や予備校では、法改正は必ず押さえるべきポイントとしてカリキュラムに組み込まれています。しかし、独学の場合は、自分で情報収集し対策しなければいけません。今回の失敗は、まさに独学ならではの失敗でした。

まとめ

50代から宅建試験に挑戦することは、決して無謀なことではありません。

むしろ、人生経験豊富な50代だからこそ、有利になる場面も少なくありません。

この記事では、50代の宅建合格率や50代が宅建合格をつかむための勉強法、合格体験談などを紹介しました。

年齢を理由に諦めるのではなく、50代からの挑戦を「人生を豊かにするチャンス」ととらえ、ぜひ宅建試験にチャレンジしてみてください。

「でも、具体的にどうやって勉強すればいいの?」「自分に合った勉強法がわからない…」という方は、独学や予備校よりも通信講座がおすすめです。

予備校よりも費用が安く、合格実績をふまえたカリキュラムが用意されているからです。

こちらの記事「おすすめの資格通信講座10選と選ぶ際の注意点」で選りすぐりの通信講座を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

50代の底力を見せつけましょう!

応援しています!