公務員を目指している大学生や高校生、民間企業から公務員へ転職を考えている方は

「公務員ってどんな仕事しているのだろう?」

「世間では楽な仕事と言われているけど本当なの?」

「建築職って何してるんだろう?」

と疑問に思っていることがいっぱいあると思います。

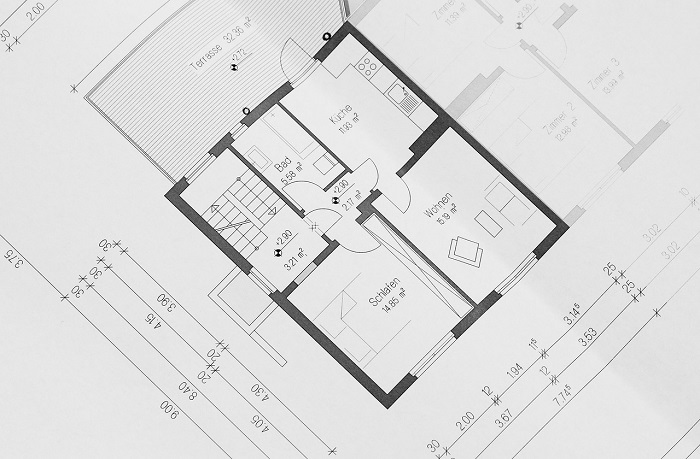

本記事では、公務員の仕事のうち建築職に焦点をあてて仕事内容をご紹介したいと思います。

この記事を書いている人

- 建築職として26年間、県庁に勤務

- 耐震、景観、公共建築の設計、公営住宅の改修のほか財政関係の部署に配属

- 2023年3月に51歳で早期退職し、現在はフリーランスとして活動

建築職の仕事

建築職の仕事は文字どおり「建築」に関わる仕事で以下のものがあります。

- 公共施設の建築工事(設計、工事監理)

- 住宅政策

- 公営住宅

- 建築指導

- 都市計画

- 防災

- 企画系の部署

よく「土木と建築は同じ?」と聞かれるのですが、違います。

土木は道路や河川、鉄道などインフラに関わる業務で、建築は建物に関わる業務です。

順に建築の仕事を解説していきます。

1.公共施設の建築工事(設計、工事監理)

自治体の建築工事(建替や改修工事など)を発注する部署です。

公務員の中で一番「建築職らしい」仕事ですが、自分で設計したり工事監理することはありません。

設計事務所が書いた図面や積算書をチェックし、工事発注の手続きをします。

工事業者が決まった後は、施工場所の近隣住民へ説明に行ったり、苦情があれば監理者と一緒に対応します。

建築士の資格はなくても問題ありません。

2.住宅政策

住宅政策に関する計画(「住生活基本計画」など)を作り、その計画に基づいて事業に取り組みます。

最近では、

- 賃貸住宅市場(既存住宅の流通)の環境整備

- 空き家問題

- 分譲マンションの相談支援

といったところが主流になっています。

3.公営住宅

県であれば「県営住宅」、市であれば「市営住宅」と呼ばれる住宅の建替や改修、入居者対応に関する仕事です。

建替や改修工事の計画が近づけば、自治会や入居者へ説明に行きます。

建替えるときは、入居者に引越してもらわないと進められないので、建替計画や引越、スケジュールなどを説明します。

高齢者が多いので「住み慣れた住宅を離れたくない」「家賃が上がるのは困る」といったお声をいただきますが、理解していただくまで根気強く説明しなければいけません。

入居手続きや入居者の対応は、指定管理者を選定している自治体の場合、職員が関わることは比較的少ないです。

しかし、クレームは指定管理者を超えて発注元である県に直接入ってくることもよくあり、その対応はかなり大変です。

4.建築指導

建築基準法に基づいて、建築確認の審査をする部署です。

最近では民間の確認検査機関がほとんどの審査をしているため、建築基準法に関する相談が主な業務になっています。

公共工事の発注部署と同じく「建築職らしい」仕事です。

5.都市計画

再開発や市街地活性化など「まちづくり」のイメージが強い部署です。

そのため人気のある部署ですが、どちらかというと土木職がメインなので建築職は少し肩身が狭いかもしれません。

さらに、都市計画審議会の事務局となっている場合が多く、審議会資料の作成や委員調整など気をつかう場面も多いです。

6.防災

建築物の耐震化や密集市街地の解消(密集市街地がある地域では)に取り組む部署です。

耐震化や密集市街地の解消は、建物所有者の意向によるところが大きいのでなかなか進まないのが実情です。

普及啓発や補助制度などを組み合わせて地道に取り組むことになります。

7.企画系の部署

「自治体の中枢部門」と「各部の総務課にある企画系の部署」の2つがあります。

自治体の中枢部門は知事や市長の最重要政策を担います。

自治体によって違いますが、「政策企画局」「政策局」「企画室」「企画課」といった名前の部署です。

広域連携、地方分権改革、成長戦略などを担当するケースが多いので、建築職の出番はあまりありません。

一方、各部の総務課にある企画系の部署は、具体の事業を進めるような仕事ではなく、部全体のとりまとめや部長からの指示を関係課へ伝えるなど主に総合調整の役割を担います。

議会の窓口にもなりますので、気をつかう場面がとても多いです。

建築職に限らず公務員ならやること

議会対応

自治体によりますが、だいたい年に4回、議会が開かれます。

議会では、議員の質問に対して知事や市長、部長などが答弁します。間違った答弁は許されません。

なので、答弁する内容は部内の幹部職員を交えて延々と議論します。

「この言葉の定義は?」「これは書かない方がいい」「この言葉おかしくないか?」「この助詞は、”に”じゃなくて”へ”のほうがいい」など延々と議論します。

膨大な時間をかけて作った答弁案を事前に議員へ示して、修正があればまた部内で議論のやり直し。

自治体にもよりますが、40代後半くらいの課長や課長補佐といった職階の人がメインで対応することになります。

予算要求

必要な予算を確保するために毎年行うものです。

どの自治体でも同じですが、予算要求したものに対して財政課が「はいわかりました。予算付けますね」となることはまずありません。

財政課から

「何のためにするのですか?」「この予算をつけるメリットは?」「今やらないといけないのですか?」「都道府県の役割なんですか?」「他の自治体はどうしてるんですか?」といった質問の嵐がやってきます。

要求側は、予算をつけてもらいたいので根拠資料を作って丁寧に説明し、偉そうに言われながらも我慢して対応します。

「予算がないとやりたいことができない」ので、公務員の仕事の中では最も重要なことの1つかもしれません。

建築職は激務か?

結論、配属された部署によりますが、激務のところもあります。

「住宅政策」や「企画系の部署」、「議会対応がよくある部署」は忙しい傾向にあります。

議員や幹部職員との接触がよくある部署の場合、求められる資料の量やレベルが高くなり、作成に時間がかかるからです。

気をつかう場面も多いですし、スケジュールがどうしても相手優先となってしまうため、自分のペースで仕事することがむずかしくなります。

また、トレンドの施策(今であれば省エネ関連)を担当している部署は議員やマスコミなども興味があるので、その対応も出てきて必然的に忙しくなります。

それ以外の部署であれば、比較的おだやかに仕事ができています。

まとめ

建築職というのは「建築を良く知っている技術職」ではありますが、どこまでいっても公務員です。

自分で設計したり工事監理することはありません。

事務手続き、発注手続き、関係者との調整、議員対応、意思決定のための幹部職員へのレクチャー、住民からのクレーム対応などが主な仕事です。

面白いか?やりがいがあるか?は人それぞれですが、「公務員だから楽」というのは大昔の話です。