「公務員の役職はたくさんあってわかりにくい」

「肩書を教えてもらったけど、誰が上司で誰が部下?」

「仕事していくうえでキーパーソンは誰?」

と思ったことはありませんか?

この記事では以下について解説しています。

この記事を読んでわかること

- 地方公務員の役職と上下関係

- 役職に就く年齢の目安

この記事を書いている人

- 建築職として26年間、県庁で勤務しました。

- 耐震、景観、公共建築の設計、公営住宅など建築に関わる部署のほか、総務課や財政課にも所属したことがあります。

- 2023年3月に51歳で早期退職。1年間フリーランスとして活動し、その後、民間企業に転職。

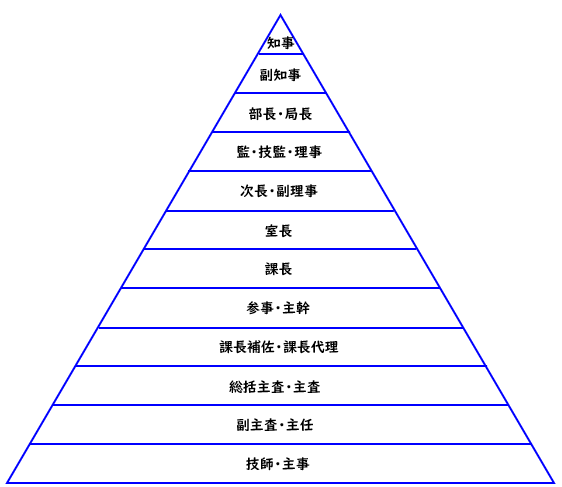

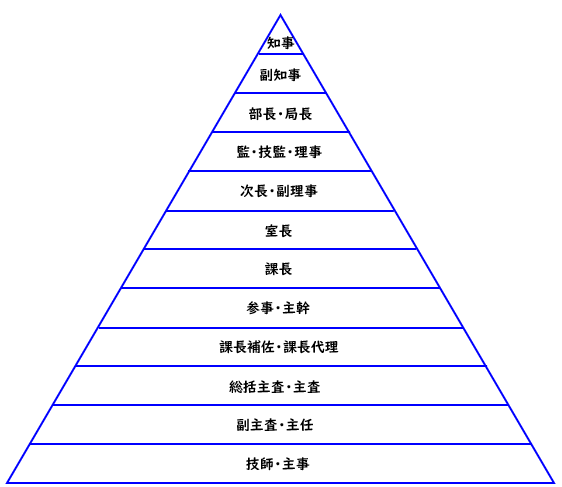

地方公務員の役職と順番(上下関係)は?

地方公務員(都道府県庁)の一般的な役職と順番(上下関係)は下図のとおりです。

ただし、自治体によって呼び方や順番が逆になるケースもあるのでご注意ください。

技師・主事

公務員はここからスタートで、一般的に「担当者」と呼ばれます。

「主事」は事務職の人、「技師」は技術職の人を言います。

建築確認申請をチェックする「建築主事」という役割の人もいますが、その人のことではありません。

副主査・主任(30歳前後~)

指定の研修を受け年数が経てば、昇格試験を受けることなく副主査や主任となります。

仕事の内容は主事や技師と大きく変わりませんが、「経験のある担当者」と見なされます。

総括主査・主査(35歳~)

一定の年齢になって主査試験に合格すれば「主査」になります。

「総括主査」と「主査」の2つがあり、「総括主査」は他の「主査」をまとめる立場にあるので、少しだけ上のように感じますが、大きな違いはありません。

これまでの「担当者」と比べると、任された仕事をきちんと進める責任が大きくなります。

ちなみに、主査試験がない職種もありますが、その場合、経験年数や実績、能力などが総合的に判断されて主査になります。

課長補佐・課長代理(45歳~)

主査としての経験年数や実績、能力が認められると、次は「課長補佐」となります。グループ制の職場では「グループ長」と呼ばれることもあります。

課長補佐の主な仕事は以下のようなものです。

僕がいた県庁では、「最もハードな役職が課長補佐」と言われていました。

- グループ内の仕事の進捗管理、仕事の割振り

- グループ員が作った資料の確認

- 文書の決裁(決裁権者になることが多いです)

- グループ員の出張や残業の管理

- 議員やマスコミからの問合せ対応

- 幹部職員への説明

- グループ員の人事評価(一次評価)

自治体によっては、課長補佐から「管理職扱い」になることもありますが、参事や主幹以上を管理職とするところもあります。

参事・主幹(47歳~)

課長補佐を数年務めた後、参事や主幹になります。

いきなり課長になるのではなく、課長になる前の準備という意味合いが強い印象です。

対外的に参事や主幹というポジションは「中途半端」というイメージがありますが、内部的にも同じで「あの参事、何の仕事してるの?」という声が時々聞こえてきます。

課長(50歳~)

課全体を取りまとめる重要なポジションです。

議会の委員会などで答弁する役割を担いますし、人事評価(二次評価)にも深く関わります。

「的確な指示が出せる」「自分で判断できる」「困ったときに頼れる」ような課長なら言うことありませんが、一つでも欠けると部下はたいへんです。

室長(53歳~)

○○室という組織があれば、室長という役職が設けられます。

3つくらいの課が集まって室になるケースが多いので、課長を取りまとめるポジションでもあります。

次長・副理事(53歳~)

特定の課や室に所属せず、部全体を俯瞰するかなりのお偉いさんです。

多くの自治体では、次長は「議会対応の責任者」という役割を担っており、議会提出資料のチェックや議員との調整役などを任されています。

副理事は、特定のプロジェクトを推進するための実務責任者として置かれる場合が多いです。

監・技監・理事(55歳~)

技術系など専門的な知識や経験が求められる場合や、特定の業務を進めるために置かれるポジションです。

将来的に部長になる人たちが就く役職でもあります。

部長・局長(58歳~)

部や局のトップとして、予算や人事、業務方針など組織全体の運営に責任を持つ役職です。

議会では部や局の代表として答弁に立ち、対外的な場面でも重要な役割を果たします。

発言や判断が組織全体に大きな影響を与えるため、「部長や局長の言うことは絶対」とされるほど、言葉の1つ1つに重みと大きな責任が伴います。

役職と年収

ある都道府県において、職員のモデル年収額が示されていました。

| 役職 | 年収 |

|---|---|

| 理事 | 約1,270万円 |

| 副理事 | 約1,130万円 |

| 参事 | 約1,000万円 |

| 課長補佐 | 約790万円 |

| 主査 | 約690万円 |

| 主事 | 約500万円 |

| 大卒初任給 | 約340万円 |

主査までは年功序列で昇進できますが、課長補佐より上、特に理事などは限られた人しかなれない役職です。

年収1,000万円を超えるのはハードルが高いと言えます。

まとめ

公務員の役職はたくさんありますが、上下関係はこの図で確認していただければと思います。

公務員と一緒に仕事する民間企業の方へ

公務員は早い人で35歳ごろに主査に昇任し、そこから上の役職にどんどん上がっていきます。

若くして主査や課長補佐になっている人は、出世コースに乗っていて将来有望なので仲良くしておいて損はないでしょう。

逆に、50歳を超えても主査の人は、仕事ができなかったり、任せられなかったりする人が多いので、そのつもりで接触するほうがいいです。

現職の公務員の方へ

早く昇進している人は、将来の幹部候補です。

若いときに「この子は仕事ができない」とレッテルを貼られてしまうと、昇進に影響する可能性もあります。

若いうちから信頼が得られるよう振る舞いましょう。

全国展開の大手資格学校で、公務員講座も大人気!

合格実績はトップクラス

面接重視したい人におすすめです!

\無料の資料請求はこちらから/