「公務員として働く中で、何かスキルアップできる資格はないかな?」

「将来のために、今のうちに何か武器を身につけたい」

そう考えている公務員の方も多いのではないでしょうか。

もしかしたら、宅建資格に興味があるけれど、「公務員の仕事に役立つの?」「忙しくて勉強する時間がないかも」と一歩踏み出せないでいませんか?

大丈夫です!

宅建は公務員の仕事に役立つ場面が多く、キャリアアップや転職、さらには私生活にも役立つ非常に魅力的な資格です。

しかも、働きながらでも十分に合格をめざせます。

この記事では、元県庁公務員が宅建を取得するメリットや注意点、学習方法、よくある疑問について詳しく解説します。

記事を読み終える頃には、宅建取得がご自身のキャリアと人生を豊かにする可能性を秘めていることが分かり、きっと「自分も挑戦してみよう!」と思っていただけると思います。

ぜひ宅建にチャレンジしてみてください!

この記事を書いた人

- 26年間、公務員(県庁)として勤務し、51歳で早期退職

- 現在は、建築関係の民間企業へ転職

- 保有資格は、一級建築士、宅地建物取引士、FP2級

現役公務員が宅建を取得する5つのメリット

現役公務員が宅建を取得するメリットは、以下の5つが挙げられます。

- 公務員の実務に役立つ

- 職場での信頼がアップ!

- 将来の選択肢が広がる!

- マイホーム購入や賃貸契約でも役立つ

- 人事評価でプラスになる可能性も

それぞれ、具体的に解説します。

公務員の実務に役立つ

宅建の学習で得られる不動産や法律に関する知識は、公務員の幅広い業務に役立ちます。

少し考えただけでも、以下の部署では大いに役立つでしょう。

市町村の場合は、固定資産税に関係する部署も宅建の知識が活かせる代表的な部署の一つです。

- 都市計画課

- 公営住宅の所管課

- 用地課

都市計画課

都市計画課は都市計画法に基づいて、住みよいまちづくりを進めるための計画を立案・実行する部署です。

都市計画区域の方針、区域区分の指定、道路や公園などの都市施設の整備など業務は多岐にわたります。

宅建で勉強した都市計画法や建築基準法などの知識が、これらの業務を遂行する上で役に立ちます。

公営住宅の所管課

公営住宅の所管課は、公営住宅の経営・管理を専門に行う部署です。

入居者募集、家賃徴収、修繕、退去手続きなど様々な業務があります。

公営住宅法や宅建で勉強した民法・借地借家法などの知識は業務を進めるうえで非常に役立ちます。

用地課

用地課は、道路や公園などの公共施設の建設に必要な土地を取得する部署です。

土地所有者との交渉、用地買収、補償金の支払いなどの業務を行います。

宅建で勉強した不動産鑑定評価基準などの知識が役に立ちます。

職場での信頼がアップ!

宅建を取得すると、職場での信頼が高まり、仕事が円滑に進むようになります。

業者さんとの打合せにおいて、「宅地建物取引士」と書いた名刺を渡せば、相手も「きちんと対応しなければ」と感じるはずです。専門知識をもつ者として、対等な立場で接することができるでしょう。

また、住民からの問い合わせにおいても、宅建の資格が役立ちます。たとえば、「あなたは何か資格をもっているの?」と尋ねられたときに、「宅建士をもっています」と答えることで、相手は安心して話を聞いてくれるはずです。結果として相手からの信頼も得やすくなり、スムーズに仕事が進むでしょう。

宅建は、公務員としての専門性を高め、周囲からの評価を高める上で、非常に有効な資格と言えます。

将来の選択肢が広がる!

「公務員は安定しているから、一生辞めることはない」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、実際には、様々な理由で転職を考える公務員は少なくありません。

20代・30代の若い方もそうですが、特に、40代後半から50代にかけて、仕事内容の変化、人間関係の悩み、キャリアの停滞感などから、「このまま公務員を続けるべきか」と悩むケースが増えてきます。

そのようなときに、宅建資格を持っていると、転職先の選択肢が大きく広がります。

例えば、不動産会社、建築会社、金融機関、不動産管理会社などです。

なかでも不動産会社では、事務所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられているため、宅建資格は採用選考で高く評価されるだけでなく、入社後のキャリアアップにもつながります。

たとえ今は転職を考えていなくても、将来の選択肢を広げるために、そして、いざという時の備えとして、宅建資格を取得しておくことは非常に有効です。

マイホーム購入や賃貸契約でも役立つ

宅建の知識は、仕事だけでなく、私生活でも大いに役立ちます。

多くの方にとって、マイホームの購入は人生で最も大きな買い物の一つです。宅建で学習した不動産取引の知識があれば、物件選びから契約、引き渡しまで安心して進められます。悪質な業者に騙されたり、不利な条件で契約したりするリスクを減らせるでしょう。

賃貸マンションやアパートを借りる際も同様です。契約内容を正しく理解し、不明な点があれば、貸主や不動産会社に質問できます。「宅地建物取引士」と書いた名刺を渡せばさらに効果的です。敷金や礼金、更新料などお金に関するトラブルも避けやすくなります。

人事評価でプラスになる可能性も

宅建資格が、人事評価でプラスに働く可能性があります。

主査試験などの昇進試験が実施されない職種の場合、勤務態度や入庁時期、経歴などを踏まえて昇進が決められます。その際、宅建資格があると加点要素になり有利に働くことがあります。

入庁した時期や経験した部署が同じような人がいれば、宅建資格をもっている人のほうが昇進する可能性が高いということですね。もちろん勤務態度に問題のないことが大前提です。

公務員が宅建を取得する前に知っておきたい注意点

現役公務員が宅建を取得するメリットは多いですが、事前に知っておくべき注意点があります。資格をもつことでデメリットはありませんので、ここでは、2つの注意点を解説します。

公務員の副業は原則禁止!

公務員は、法律や条例により原則として副業が禁止されています。これは職務専念義務や守秘義務、信用失墜行為の禁止といった服務規律を守るためです。

具体的には、国家公務員法第103条、第104条、地方公務員法第38条で定められています。

一方、公務員でもできる副業は以下のものです。自治体によって基準などが異なりますので、人事部署に確認してくださいね。

- 不動産賃貸(小規模なもの)

- 株式投資

- 講演・執筆活動(職務に関係のないものや営利目的とみなされるものはNG)

- 小規模な農業(実家が農家で農作業を手伝う場合など)

- 家事手伝い(商店や旅館などを手伝う場合。ただし高額、長時間はNG)

不動産関連の副業としては、小規模な不動産賃貸や相続した不動産の管理などが認められる場合があります。ただし、宅建業(不動産の売買や仲介)は営利を目的とするため、原則として許可されません。不動産特化ライターの副業も厳しいでしょう。

資格手当は原則なし!

多くの民間企業では、宅建資格を持つ社員に対して、資格手当を支給しています。しかし、公務員の場合、原則として資格手当は支給されません。

これは、公務員の給与が、職務の内容や役職(責任の度合い)に応じて定められているためです。

宅建資格を取るのはお金のためではなく、「自分自身の価値を上げ、業務に活かしたり、将来の選択肢を増やすため」と考える方がいいでしょう。

宅建取得に関する疑問を解決!

ここでは、現役公務員が宅建取得に関して思う疑問点を解説します。

- 仕事と勉強は両立できる?

- 宅建士の登録は必要?

仕事と勉強は両立できる?宅建合格のための学習戦略

「仕事が忙しくて勉強時間がない」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、仕事と宅建の勉強は両立可能です。

忙しい毎日の中でも、スキマ時間はあります。通勤時間、昼休み、就寝前など15分でも30分でもいいので、毎日コツコツと勉強を続けることが大切です。

独学で自分のペースでテキストを読み進めるのが得意な方もいれば、講義形式で学習する方が理解しやすい方もいます。自分のやりやすい学習方法を早めに見つけましょう。

近年人気が高まっているのが、通信講座の利用です。時間や場所を選ばずに、自分のペースで学習できるため、忙しい公務員に最適です。スマートフォンやタブレットに対応している講座も多く、スキマ時間を有効活用できます。

通信講座を選ぶ際は、教材の内容、サポート体制、費用などを比較検討してみてください。

おすすめの通信講座はこちらの記事(公務員のキャリアアップ|おすすめの資格通信講座10選と選ぶ際の注意点【元公務員目線で解説】)で紹介しています。

無料の資料請求や体験講座を活用して、自分に合った講座を見つけてください。

宅建士の登録は必要?手続きや費用を解説

宅建試験に合格しただけでは、名刺に「宅地建物取引士」と書けません。宅建士と名乗るためには、試験合格後、都道府県知事へ登録し、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

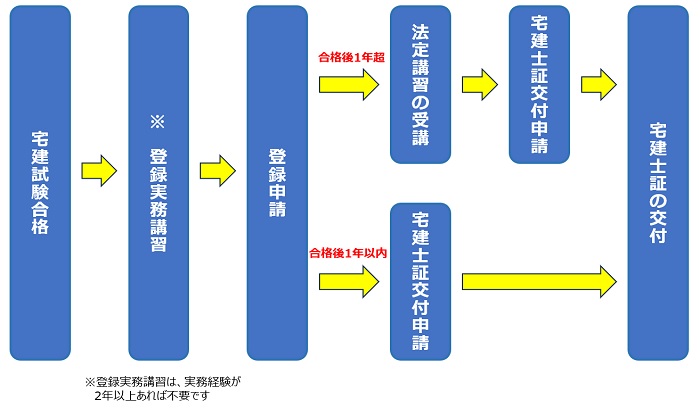

大まかな流れは以下のとおりです。

また、手続きにかかる費用は以下のとおりです。手続きだけで結構な出費になりますよね。

- 登録実務講習(講習機関により異なりますが20,000円が相場です)

- 登録申請手数料 37,000円

- 宅地建物取引士証の交付申請手数料 4,500円

- 宅地建物取引士証の更新<5年おき> 法定講習12,000円・更新手数料4,500円

では、宅建試験合格後、放置しておいても支障はありませんが、実際、どこまで手続きしておくのがいいのでしょうか?

「別に宅建士を名乗らなくても良い」という人でも、「登録」までやっておくほうがいいと考えています。

理由は、以下の2点です

- 登録までに1~2か月ほどかかる

- 登録実務講習の修了試験に合格しやすい

登録までに1~2か月ほどかかる

登録するためには、2年以上の実務経験が必要です。公務員の場合、実務経験のない方がほとんどだと思いますので、その場合は、登録実務講習を受講し、修了しなければなりません。

その後、都道府県へ登録申請し登録されるまで3週間~1ヶ月かかります。思っている以上に時間がかかりますので、登録まではやっておくほうがいいでしょう。

登録実務講習の修了試験に合格しやすい

登録実務講習は、1~2日間の講習を受け、最後に修了試験に合格する必要があります。

この修了試験は、宅建試験に合格した直後で、登録実務講習をきちんと受けていれば、ほとんどの人が合格できる内容です。

しかし、宅建試験合格から時間が経ちすぎてしまうと、試験勉強で覚えた内容を忘れている可能性があります。

そうなると、登録実務講習の内容を理解するのに苦労したり、修了試験の合格が難しくなったりすることも考えられます。

登録実務講習は宅建試験合格後、なるべく早めに受講するほうがいいでしょう。

【体験談】僕が勤めていた県庁の宅建取得状況

僕が以前勤めていた県庁では、資格をもっている人の中では建築士の割合が高く、宅建は少数派でした。

これは、建築を専門に勉強してきた人にとって建築士の取得が第一の目標で、宅建はその次の選択肢と考える傾向が強いからだと思います。

というのも、建築士と宅建士では必要とされる知識の分野が違うからです。建築士は建物の設計や工事監理の専門家であり、宅建士は不動産取引の専門家です。宅建士には、民法や相続、税金など不動産取引に関する知識が求められます。

公務員の仕事では、用地取得や土地所有者との交渉において、宅建の知識が役立ちます。さらに、近年問題となっている空き家対策でも、不動産登記や相続に関する知識が求められるケースがよくあります。

僕の元同僚には、自己啓発のために宅建を取得した人もいて、その人は「宅建の学習を通して不動産に関する知識が深まり、仕事の幅が広がった」と話していました。

僕自身、退職してから宅建を取得しましたが、不動産の知識が増え視野が広がったと実感しています。

まとめ

宅建は、公務員の実務に役立つだけでなく、マイホームの購入や賃貸契約など私生活でも役立つ場面が多くあります。

公務員は原則として副業が禁止されていますし、資格手当も支給されません。しかし、これらのデメリットを踏まえた上で、自己研鑽として宅建資格を取得することは、きっとプラスになるはずです。

「仕事が忙しくて勉強時間がない」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、スキマ時間を使ったり、通信講座を利用したりして、仕事と勉強を両立することは可能です。

「自分には無理かも」と諦める前に、まずは一歩踏み出してみませんか?

より詳しい学習方法やおすすめの通信講座については、こちらの記事(公務員のキャリアアップ|おすすめの資格通信講座10選と選ぶ際の注意点【元公務員目線で解説】)で紹介しています。

ぜひ、無料の資料請求や体験受講から始めてみてください。